– Já disse que não acredito na discussão dos meus problemas, estou convencido também de que é muito perigoso quebrar a intimidade, a larva só me parece sábia enquanto se guarda no seu núcleo, e não descubro de onde tira a sua força quando rompe a resistência do casulo; contorce-se com certeza, passa por metamorfoses, e tanto esforço só para expor ao mundo sua fragilidade.

Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar (1935-), é um romance que narra em primeira pessoa os desdobramentos da fuga de André, depois de abandonar a sua casa na fazenda e a sua família. Pedro, o irmão mais velho, que fica incumbido de procurar André e levá-lo de volta para a casa, encontra o irmão em uma antiga pensão do interior. Aqui, mergulhamos nas memórias do jovem sobre a sua rotina na fazenda e conhecemos os motivos sombrios que corroboraram para a sua desobediência.

A sua descrença em relação aos discursos do pai – que pregam a resiliência, a tranquilidade e a organização –, a sua rotina de trabalho árduo na fazenda da família, a sua relação incestuosa com a irmã foram determinantes para que o jovem tramasse a sua fuga. Na fazenda, era aplacando o seu desassossego junto à terra que André se refugiava das vistas familiares; era se entregando ao silêncio desse gesto que procurava esvaziar os discursos inflexíveis e infecundos do pai. O silêncio, aliás, é um aspecto significativo na obra. Jogando com as palavras, subvertendo os parâmetros da linguagem, André narra todos esses acontecimentos com muita potência – e é esse o seu grito contra a austeridade da família e, sobretudo, contra a presença do pai que o assombra.

Se o silêncio era a regra do pai, era no silêncio que André fermentava a sua transgressão. No convívio da fazenda, era sempre a voz do pai a primeira e a última a se manifestar, inviabilizando a decisão dos demais membros da família. Antes de cada refeição, cada um dos seus discursos – cheios de simbolismos, imagens e moralismo – tinha os seus motivos de existir. Nele, o que realmente importa não é a palavra dita, mas a força da ação e do exemplo. Assim, a figura paterna na obra acredita que a felicidade de um homem necessita da total devoção à tradição familiar, aos seus membros e ao trabalho.

[...] e mal saindo da água do meu sono, mas já sentindo as patas de um animal forte galopando no meu peito, eu disse cegado por tanta luz tenho dezessete anos e minha saúde é perfeita e sobre esta pedra fundarei minha igreja particular, a igreja para o meu uso, a igreja que frequentarei de pés descalços e corpo desnudo, despido como vim ao mundo, e muita coisa estava acontecendo comigo pois me senti num momento profeta da minha própria história, não aquele que alça os olhos pro alto, antes o profeta que tomba o olhar com segurança sobre os frutos da terra.

Defensor e modelo legítimo dos velhos hábitos, Pedro cumpria o seu objetivo de levar de volta para o seio da família a ovelha tresloucada. As palavras que saiam da boca do irmão mais velho ressoavam, por todas as paredes daquela pensão interiorana, os mesmos sermões do pai. Ainda assim, aceitando os argumentos de Pedro, André decide voltar para a casa, e essa atitude faz com que muitos comparem o livro à parábola do filho pródigo. Diferentemente do que acontece no livro de Lucas, onde o filho mais jovem da família volta ao lar depois de gastar toda a sua parte da herança e submete-se às leis da casa, em Lavoura Arcaica, o regresso provoca uma grande instabilidade e termina em tragédia.

A ideia central do livro é fragmentar as engrenagens dessa máquina programada para repetir os mesmos ciclos geracionais. Jogando com o divino e com o mundano, com a harmonia e com o caos, com o velho e com o novo, Lavoura Arcaica apresenta o duplo em diversos momentos da narrativa, e André é a personagem que aperta junto ao peito todas essas sensações contrastantes que estruturam a psique humana. Repleta de alegorias, parábolas, conflitos psicológicos, a intensidade e a profundidade da narrativa suspende-nos a respiração, fazendo com que nos sintamos impotentes diante das circunstâncias.

Lavoura Arcaica é uma obra onde tudo nos atravessa, o sublime e o grotesco. Profunda e densa, a sua leitura busca jogar luz sobre os fantasmas que assombram André. Ainda que o livro seja conhecido por sua prosa poética de alta qualidade, é preciso ressaltar que Raduan Nassar consegue não só conferir complexidade a todas as personagens, mas também situar de forma clara o tempo e o espaço onde as ações se desenvolvem – muito embora o livro não siga as estruturas lineares que a maioria dos livros tradicionais seguem. Com isso, o leitor consegue atravessar e ser atravessado por todas as nuances que compõem a trama.

[...] eu só estava pensando nos desenganados sem remédio, nos que gritam de ardência, sede e solidão, nos que não são supérfluos nos seus gemidos; era só neles que eu pensava.

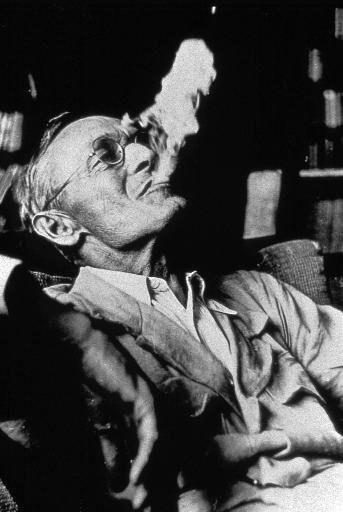

Vencedor do prêmio Camões 2016, Raduan Nassar é um mago da palavra. Durante a leitura, compreende-se que a potência da obra reside na linguagem que dança e na gravidade do silêncio que habita em cada pausa. A maneira como ele trabalha a linguagem, ligando vidas, sensações, fluxos e todos os elementos que compõem o corpo humano, seguem um curso sem fim, uma correnteza de energias. Todos os hiatos pulsam, sem dar brechas para os exageros, sem dar trégua para as sensações. Essa precisão léxico-sintática, tão rica ao longo de todo o livro, certamente eleva Raduan Nassar ao panteão dos autores nacionais.

Considerando a sua riqueza e a sua complexidade linguísticas, com estruturas tensas, densas e musicais, é possível compreender Lavoura Arcaica como uma obra que transita entre a prosa e a poesia. Operando nessa frequência, a obra debate questões profundas, onde é impossível encontrar culpados.

Vencedor do prêmio Jabuti em 1976, Lavoura Arcaica é tido como um dos livros mais importantes da literatura nacional. Alguns anos depois, Raduan Nassar deixou de lado a carreira literária para se dedicar às tarefas rurais. Embora a sua passagem pelo cenário literário tenha sido curta, escrevendo somente três livros, Lavoura Arcaica tem fôlego inesgotável. Contundente e iluminada, é uma obra que arrasta consigo profundos pensamentos e desdobramentos, chamando sempre o leitor para novas aventuras nesse campo lavrado de palavras.

[...] O amor que aprendemos aqui, pai, só muito tarde fui descobrir que ele não sabe o que quer; essa indecisão fez dele um valor ambíguo, não passando hoje de uma pedra de tropeço; ao contrário do que se supõe, o amor nem sempre aproxima, o amor também desune; e não seria nenhum disparate eu concluir que o amor na família pode não ter a grandeza que se imagina.

– Em parte alguma, menos ainda na família; apesar de tudo, nossa convivência sempre foi precária, nunca permitiu ultrapassar certos limites; foi o senhor mesmo que disse há pouco que toda palavra é uma semente: traz vida, energia, pode trazer inclusive uma carga explosiva no seu bojo: corremos graves riscos quando falamos.